Quasi giallo: romanzo di metodologia

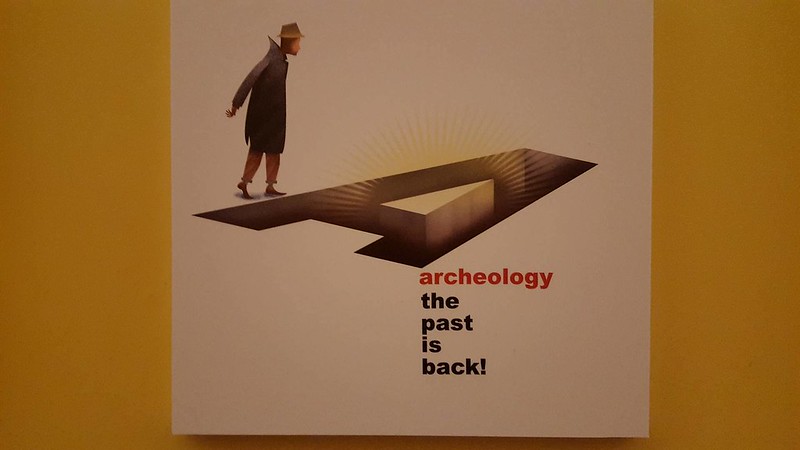

No, il titolo del post non è un errore di trascrizione del sottotitolo del nuovo libro di Enrico Giannichedda. È il sottotitolo che avrebbe dovuto avere, perché di questo si tratta: di un manuale di metodologia archeologica in forma romanzata.

Direte voi: facile no? Basta inventare dei personaggi, una trama e raccontare una vicenda che ha a che fare con l’archeologia.

E invece non è facile per niente, perché con Quasi Giallo ci troviamo di fronte ad un sovvertimento dei canoni letterari, alla creazione di un nuovo filone narrativo nel connubio archeologia/libri.

Né divulgazione né giallo. Né manuale né romanzo.

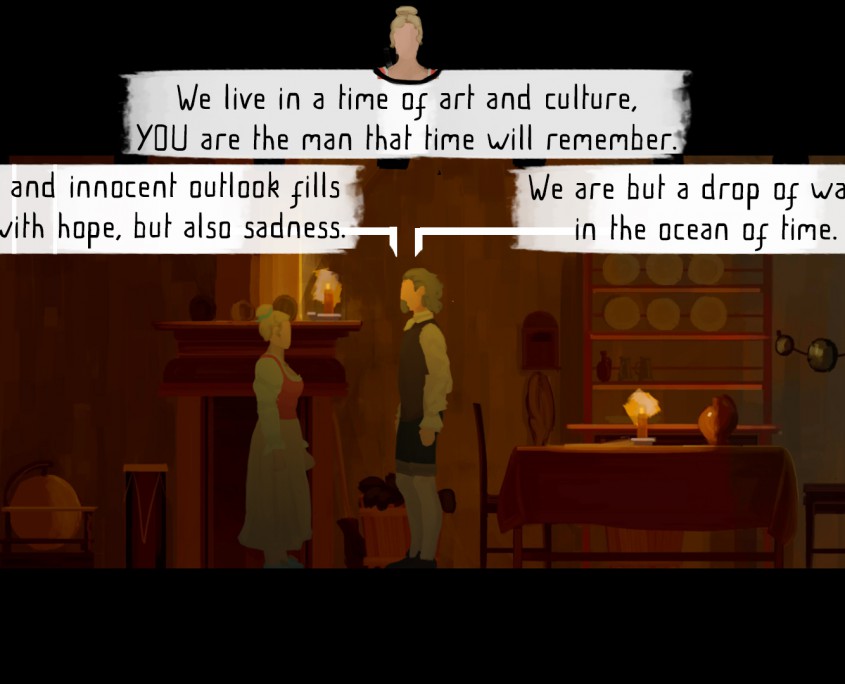

Però è un manuale. Ma anche un giallo. E un compendio divulgativo. E un romanzo d’amore. Definire Quasi Giallo è difficile, perché scava in diversi generi letterari e li affronta. Con una scrittura cristallina, che non cede mai a eccesivi tecnicismi, anche quando la tentazione sarebbe forte; con una struttura narrativa che non si crogiola nel semplice morto > indagine > colpevole; con personaggi a tutto tondo, da una parte lontani dalla banalità degli stereotipi e dall’altra così vicini a persone in carne ed ossa che ognuno di noi ha incontrato nel proprio percorso accademico o professionale.

Si parte da una morte, che non è omicidio e non è decesso naturale. Che sta lì, sullo sfondo di un intreccio che si allarga a cerchi concentrici, coinvolgendo i diversi personaggi che ruotano attorno alla cattedra di numismatica di un’Università come ce ne sono tante: il dottorando, l’assistente, il custode, i docenti, tutti impegnati in attività comuni: la tresca amorosa, il tradimento, la carriera, le amicizie, le lezioni. Ad aleggiare sulla quotidianità improvvisamente scossa da una morte inaspettata, un seminario.

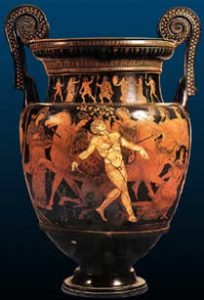

“Interpretare la realtà materiale”, il titolo.

E qui noi lettori archeologi pensiamo immediatamente a quante volte abbiamo pronunciato le parole REALTA’ trattino MATERIALE: tutte le tracce che l’uomo ha lasciato di sé nel corso dei millenni, che descrivono delle vite per noi così lontane, attraverso le quali cerchiamo di ricostruire società, usi, costumi, ma anche pensieri e sentimenti, a volte facendo uno sforzo di immaginazione non commisurato a quello che davvero abbiamo fra le mani, spesso frammentario, indefinito, lacunoso.

“L’archeologia è quella disciplina che, riconosciuto uno scarto temporale, studia evidenze materiali per ricostruire storie. L’archeologo non potrà mai pensare alla storia nella medesima maniera di chi la visse. Troppe cose non le sappiamo, ma soprattutto da troppe siamo influenzati in maniera profonda”

La parola chiave del seminario è proprio INTERPRETAZIONE, sulla quale forse ci soffermiamo meno, a proposito della quale non abbiamo tipologie da impostare, schedature da approntare, confronti da cercare. Tutto ciò che abbiamo a disposizione per arrivare ad interpretare i segni che sfogliamo durante uno scavo stratigrafico è farsi continuamente delle domande, sviscerare i problemi, senza fermarsi alla spiegazione più immediata, imparando a non generalizzare, e a considerare sempre che ogni contesto è unico e ci pone di fronte a dubbi, incertezze, anche errori.

Perchè

“Anche se non la si trova, e in archeologia capita, la ricerca stessa della verità spingerà a delineare qualche nuovo problema e la conoscenza andrà avanti. Se non si può stabilire cosa è giusto, si può capire cosa è sbagliato”

Ammettetelo: se a questa frase togliete la parola archeologia, potete applicarla a qualunque aspetto della vicenda personale di ognuno di noi. Questo è quello che mi ha conquistata di Quasi Giallo: la sovrapposizione dell’archeologia alla vita, l’esclamare ad ogni pagina “Ecco perché ho deciso di studiare archeologia, scritto nero su bianco”.

Il seminario interpretativo si presenta come una sorta di dibattimento processuale: tesi e antitesi a confronto su alcuni dei “casi archeologici” più controversi degli ultimi decenni, la Sindone, la Lupa Capitolina, Oetzi, Troia e tanti altri. Ad ogni lettore poi la scelta di schierarsi da una parte o dall’altra.

L’autore, Enrico Giannichedda, che è anche un docente, oltre ad essere un archeologo, questo lo sa bene. E quindi mette a nostra disposizione una ricca bibliografia al termine del libro (ma voi l’avete mai letto un giallo con appendice bibliografica?).

Succede così che, arrivati all’ultima pagina, avrete voglia di leggere l’intera bibliografia edita sui temi affrontati, di studiare non soltanto cose di archeologia, ma tutto lo scibile disciplinare che stimola spirito critico, pensiero libero e indipendente.

Dunque il giallo di Quasi Giallo non è solo il colore dei giubbotti catarifrangenti e dei caschetti degli archeologi in cantiere, ma è un pretesto, come tutti i generi letterari codificati a posteriori.

Di sicuro c’è che non tutto è quello che sembra. Nel corso della lettura, di volta in volta, individuerete come colpevole ognuno dei personaggi, tutti con un movente, tutti con dei segreti, tutti con indizi contro. Vi troverete quindi a sfogliare la storia come una stratigrafia archeologica, strato dopo strato, nel mentre alcune cose si chiariranno altre e si complicheranno, quegli indizi che sembravano definitivi si riveleranno fallaci. Proprio come in una ricerca archeologica o in un’indagine investigativa.

Poi arriverete all’ultima pagina e penserete:

“Più cose scopriamo e meno capiamo. Com’è possibile?”

Buona lettura!

Qui trovate la pagina Facebook di Quasi Giallo. Romanzo di archeologia

Qui il sito della casa editrice, Edipuglia Editore. Inserendo il codice PROMOGIALLO potrete usufruire delle spese di spedizione gratuite.

Qui sotto, tra i commenti, è dove ci fate sapere la vostra opinione sul libro, appena l’avrete letto!

Antonia Falcone

(@antoniafalcone)