Archeologi e scarpe antinfortunistiche: manuale di sopravvivenza*

Oggi parliamo di un tema scottante, uno di quegli argomenti che accomuna gli archeologi dell’intero orbe terracqueo e che li pone tutti (stranamente) dalla stessa parte della barricata: il dramma delle scarpe antinfortunistiche.

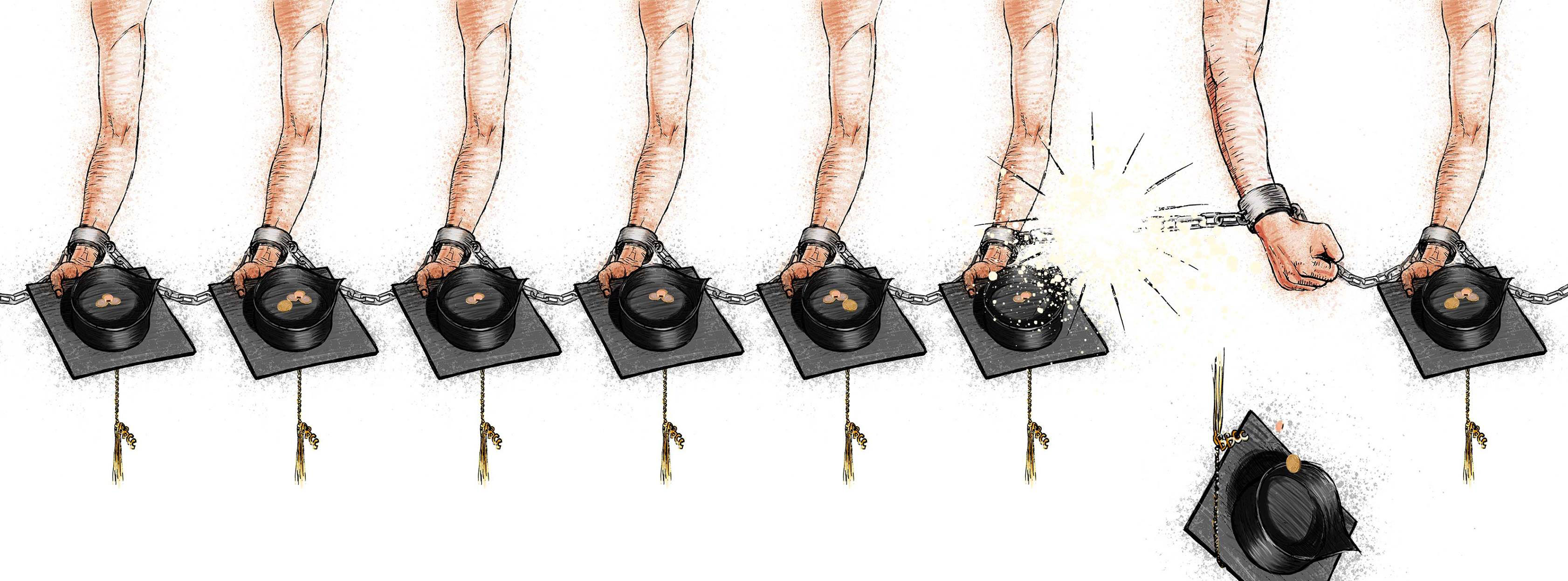

Perché se è vero che scarpe da lavoro, caschetto, giubbotto catarifrangente e guanti sono dispositivi obbligatori per vivere in sicurezza il cantiere, è altrettanto innegabile che le scarpe antinfortunistiche sono croce e delizia per ogni archeologo. Eh sì perché non esiste archeologo che al suo primo scavo non abbia strabuzzato gli occhi di fronte all’imperativo categorico “per scavare bisogna indossare le scarpe antinfortunistiche”, soprattutto se, come succede quasi sempre, le campagne di scavo si tengono in estate, con millemila gradi all’ombra.

A questo punto la faccia che fa lo studente di archeologia è più o meno

Accompagnata dal pensiero strisciante “cioè Indiana Jones mica andava in giro con i piedi strizzati in scarpe che d’estate fanno sudare modello foresta pluviale e invece in inverno si trasformano in neviere?”

Però Indy non era un vero archeologo, non scavava con il metodo stratigrafico e non doveva guardare la ruspa. Noi archeologi professionisti invece abbiamo la necessità di tutelare prima di tutto la nostra sicurezza: per questo motivo in cantiere è necessario indossare i DPI, che non è un nuovo videogame, ma la sigla che sta per Dispositivi di Protezione Individuale.

I DPI (Dispositivi di protezione individuale) consentono ai lavoratori di agire in totale sicurezza e servono a garantire la protezione della salute del singolo, così come riportato dalle norme del D.Lgs. n. 81/2008, cioè il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro

Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (Art. 74 del D.Lgs.81/2008)

Che si tratti di un cantiere scuola, di uno scavo all’altro capo del mondo o di un lavoro di sorveglianza archeologica le scarpe antinfortunistiche vanno indossate dal momento in cui si valica la recinzione del cantiere fino all’uscita, spesso quindi per otto o più ore al giorno.

È proprio per questo motivo che la scelta delle scarpe deve essere guidata da alcune parole chiave che ci aiuteranno a sopravvivere sia al gelo che al caldo torrido.

La prima semplice e innocua parola che però può fare la differenza tra uno stato di quasi morte e la salvezza è comodità. Scegliere le scarpe antinfortunistiche facendosi guidare da questa parolina magica CO MO DI TA’ (ripetiamolo insieme e ad alta voce quando siamo vicini alla cassa virtuale o reale per pagare il nostro acquisto) può evitare all’archeologo crisi isteriche che in genere si concludono con “Ma chi me l’ha fatta fare a me di studiare archeologia? Non potevo stare in ufficio come tutte le persone sane di mente?”

Nel momento in cui ogni mattina ci accingiamo ad allacciare le scarpe antinfortunistiche dobbiamo avere ben chiaro in testa che sono proprio le calzature da lavoro che in cantiere ci proteggono da rischi come la caduta di oggetti pesanti o le perforazioni della suola per presenza di materiali appuntiti, svolgendo anche una funzione antiscivolo.

Quindi l’altra parola chiave quando scegliamo le scarpe da cantiere è U TI LI TA’, da ripetere come un mantra. Le scarpe antinfortunistiche devono essere a norma, questo significa che non possiamo indossare delle Manolo Blahnik con la punta rinforzata in ferro per sentirci protetti. Sarebbe bello ma non si può.

Però non è detto che si debba rinunciare all’estetica ed è per questo che vi propongo qui di seguito un modello di scarpe antinfortunistiche che mette insieme le nostre parole chiave per affrontare in tutta sicurezza un cantiere archeologico: comodità, utilità ed estetica.

Parliamo delle scarpe da lavoro Panda Safety che ho provato nel modello Monviso.

A livello tecnico le scarpe antinfortunistiche Panda Safety rispondono a tutti i criteri di legge, a iniziare dalla normativa UNI EN ISO 20345 che definisce proprio le caratteristiche delle scarpe di sicurezza: dotate di un puntale rigido in grado di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi da 1 metro di altezza.

Per il lavoro da archeologi il tipo di scarpa antinfortunistica più adatta è S3, appropriata proprio per il cantiere.

Quali sono le caratteristiche del tipo S3?

- Tomaia in pelle, crosta o tessuto

- Proprietà antistatiche

- Assorbimento d’energia nella zona del tallone

- Calzatura chiusa

- Suola resistente agli idrocarburi

- Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua

- Lamina o inserto antiperforazione

- Suola scolpita o tassellata

Ma la cosa che, da archeologa, mi ha convinto delle scarpe Monviso Panda Safety (oltre al fatto che la ditta si chiama Panda, proprio come la macchina che tutti i giorni mi porta in cantiere e che funge anche da ufficio e bistrot per pausa pranzo. E se seguite le mie Instagram Stories lo sapete già!) è l’aspetto. Ebbene sì, non si vive di sola bruttezza in cantiere!

La Monviso infatti è, come recita il sito, “una scarpa alta allacciata progettata per durare nel tempo. Le caratteristiche di solidità e durevolezza tipiche di uno scarponcino da trekking sono state infatti riportate in questo modello realizzato in vera pelle idrorepellente e dotato di puntale e lamina antiforo in acciaio. Il comfort è invece garantito dalle imbottiture del colletto e della lingua, che assicurano anche una migliore vestibilità ed aderenza”.

Questo in poche parole vuol dire che, oltre ad avere il piede protetto, ogni mattina guardandovi allo specchio avrete la sensazione di essere in procinto di andare a fare una passeggiata nella natura e così il cantiere vi sembrerà meno duro da sopportare.

Antonia Falcone

(@antoniafalcone)

*in collaborazione con Panda Safety