#Archest17. Prima tappa del blogtour: da Aquileia a Lubiana

C’è un’antica strada risalente all’età romana che collega Aquileia a Viminacium e che passando per Emona e Sirmium, getta un ponte tra Italia, Slovenia e Serbia.

Il tour Archest parte da qui, dal progetto T-PAS (Tourist Promotion of the Archaeological Sites), cofinanziato dal programma CULTURE e segnalato come buona pratica durante l’Infoday dell’Unione Europea Funds For Tourism che si è tenuto nel 2013.

Un progetto di promozione culturale e turistica che è prima di tutto connessione di popoli, di intenti, di professionalità. Il superamento dei particolarismi regionali per immergersi in una storia che ha da sempre vissuto di contaminazioni e creato legami.

Aquileia, Lubiana (antica Emona), Sremska Mitrovica (antica Sirmium), Viminacium, siti archeologici la cui conoscenza è importante per comprendere non solo la storia antica, ma anche l’Europa di oggi, con i suoi conflitti, le sue contraddizioni e la sua forte spinta verso il futuro. Ed è compito precipuo della cultura fare da trait d’union dei popoli.

Per far conoscere questo straordinario patrimonio archeologico e per coinvolgere e incrementare l’audience di turisti e visitatori, il progetto Archest ha organizzato un educational tour con blogger, archeologi e giornalisti che per una settimana hanno filmato e raccontato ciò che rimane della storia millenaria di questi luoghi. Ringraziamo quindi la Fondazione Aquileia per averci invitato come archeoblogger a condividere questo percorso di viaggio.

Il nostro cammino è iniziato da Aquileia, prima tappa del tour che abbiamo condiviso insieme ad un eterogeneo gruppo di giornalisti e archeologi provenienti da Italia, Slovenia e Serbia. La visita della città è iniziata dalla Basilica dei Patriarchi per concludersi poi nell’area delle domus dopo un passaggio al Museo Paleocristiano. Dei tesori custoditi nella cittadina friulana ne abbiamo parlato qui qualche tempo fa.

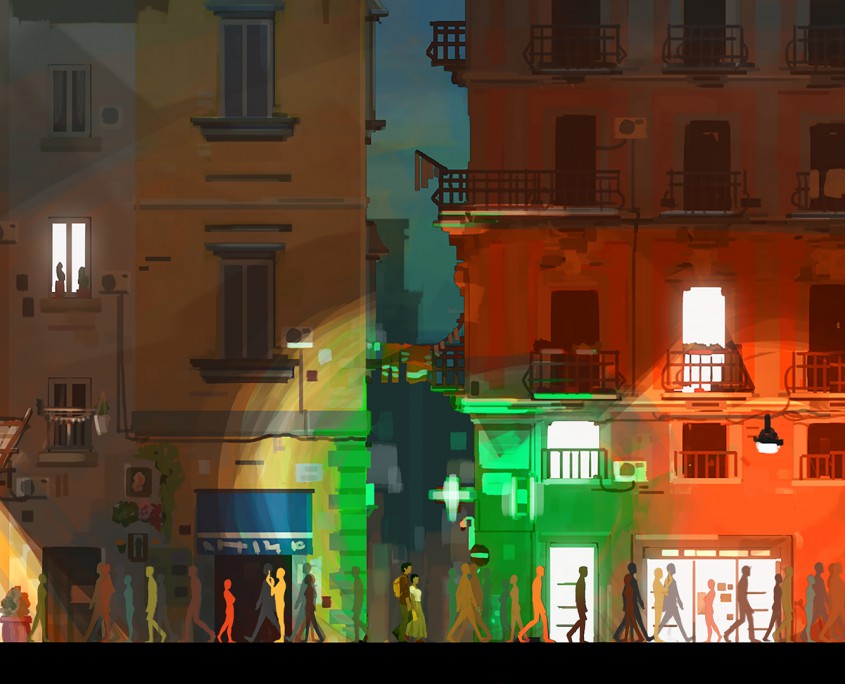

Siamo quindi ripartiti alla volta di Lubiana, città che si stende placida lungo le rive della Ljubljanica. I caratteristici ponti e lungofiumi punteggiati da locali e percorsi da biciclette fa della capitale slovena meta privilegiata di un turismo giovanile attento ad un approccio green e sostenibile. La città infatti è stata eletta Capitale Verde Europea del 2016.

Lubiana ci ha accolti con il suo centro storico completamente pedonale, gli autobus elettrici che percorrono silenziosamente la città, punti di bike sharing disseminati ovunque e la sua ricca vita culturale. L’incontro con la storia antica della città è stato folgorante e ha avuto inizio al Museo Civico dal quale siamo poi ripartiti per il sentiero circolare Emona – Per la Lubiana romana che, in 10 tappe all’interno della città, conduce i visitatori attraverso i punti di interesse della colonia romana.

Ma procediamo per tappe.

- Museo Civico

Il Mestni muzej Ljubljana è ospitato all’interno di un palazzo rinascimentale e raccoglie le testimonianze della storia della città. La sezione romana è di recente musealizzazione e si caratterizza per un approccio fortemente orientato alla didattica. All’ingresso infatti ci si imbatte subito nei resti dell’antica strada romana che collegava Aquileia a Viminacium: la stratigrafia permette di riconoscere le diverse fasi di innalzamento della strada e i vari strati della messa in opera

.

La successione stratigrafica torna protagonista di una teca dove è conservata una “colonna” di terra: alcune strisce colorate permettono di individuare i diversi strati, aiutando quindi anche i non addetti ai lavori alla comprensione della stratigrafia.

Parola d’ordine dell’allestimento del museo sembra essere “diacronia”, come si evince da una vetrina che raccoglie i materiali ceramici venuti alla luce nel corso degli scavi della città, dall’antica Emona alla Lubiana seicentesca. Il susseguirsi di classi ceramiche attribuibili ai vari periodi storici è ben esemplificato infatti dai diversi ripiani che raccolgono il vasellame in ordine cronologico, dall’età della pietra al 1600. Una linea del tempo che scandisce la crono-tipologia e che aiuta il visitatore ad orientarsi tra le classi ceramiche attribuibili alle successive fasi storiche della città.

Nel museo non mancano gli apparati didattici, con didascalie in inglese e in sloveno e postazioni multimediali touch con video e immagini.

- Emona – Per la Lubiana Romana

Prende avvio dal Museo Civico il tour per l’antica città di Emona, città della provincia romana della Pannonia Superiore. Presidio militare, Emona nasce a difesa proprio dell’antica via che conduceva da Aquileia al Danubio e con Tiberio assurge al rango di Colonia Iulia Emona.

All’interno della città contemporanea è possibile seguire un percorso che costeggia le antiche mura difensive della colonia, ricostruite in più punti dall’architetto Jože Plečnik, e soffermarsi in due parchi archeologici che conservano i resti di una domus romana e di una basilica paleocristiana, in un itinerario alla scoperta della storia della città. I monumenti sono muniti di tabelloni con spiegazioni e codici QR per l’accesso tramite smartphone ad ulteriori contenuti sonori e illustrativi.

Il parco archeologico Casa di Emona conserva i resti di un edificio abitativo che in origine doveva avere un’estensione di 500mq, diviso in singole unità che prevedevano accessi diversi con un cortile comune. Pareti e pavimenti conservano tracce di affreschi e decorazioni musive, elementi questi che collocano i proprietari delle abitazioni ad un livello elevato della scala sociale.

Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo è leggibile invece nel parco archeologico Centro paleocristiano: una domus di I secolo viene trasformata nel centro religioso della città con una basilica e un battistero a raccogliere la comunità cristiana di Emona a partire dal IV secolo d.C. e fino almeno al VI secolo d.C.

Gli edifici civili e religiosi erano spesso decorati da mosaici sia policromi che in bianco e nero, cosa che ha fatto supporre la presenza di botteghe di mosaicisti ad Emona nel corso del IV secolo d.C.

Ciò che rimane di Emona romana sono scampoli di muri, scarsi mattoni degli ipocausti, tessere sporadiche di mosaici, fondazioni delle mura urbiche. Ma qui c’è l’abitudine di ricostruire con materiali moderni al di sopra delle strutture antiche con l’obiettivo di rendere comprensibile la planimetria degli ambienti, i motivi decorativi, l’estensione delle strutture. Un approccio molto lontano dal nostro che tende invece a mantenere e manutenere le tracce del passato. Tanto che si rimane sbigottiti di fronte ad una piramide inserita all’interno del percorso delle mura nella ricostruzione di Jože Plečnik.

Al termine della passeggiata archeologica ci aspetta un giro in battello lungo la Ljubljanica prima di crollare esausti in albergo, dove il claim Lubiana città verde ci accoglie in stanza all’Hotel Park.

Nella prossima puntata del nostro viaggio Archest vi porteremo ad Andautonia in Croazia e a Sremska Mitrovica, l’antica Sirmium.

To be continued…

Antonia Falcone

(@antoniafalcone)